2018-1010 来源:澎湃新闻

由归元玄奘文化促进会、中国玄奘研究中心等主办的首届玄奘与丝路文化国际研讨会及高峰论坛近期在西安、商洛举行。

“澎湃新闻·古代艺术”经授权刊发由兰州大学考古与博物馆学研究所张利明撰写的《玄奘对观音信仰的新证据——以甘肃民乐童子寺石窟西游记与观音救难壁画为例》。文章以甘肃民乐童子寺石窟的壁画为例,补充和丰富清代张掖地区西游记与观音救难壁画组合的数量与内涵,进一步论证西游记故事所体现的玄奘对观音的信仰。

唐代玄奘法师西行求法是我国历史上非常重要的历史事件,为中西文化的交流和佛教在中国的发展做出了卓越的贡献。随着时间的推移,关于玄奘西行求法的文本和图像不断地被创造出来。在这一过程中,玄奘法师逐渐被圣化,其历史形象从传法与译经并重的经义大师变成了历险求法的圣僧,他的求法经历也逐渐演绎成颇具文学和传奇色彩的唐僧取经故事,并广泛传播。

明万历年间《西游记》成书后,唐僧取经故事又演变成了情节和人物形象都十分固定的西游记故事,并且迅速深入到社会各个阶层,成为家喻户晓、耳熟能详、喜闻乐见的故事。

宋、金、西夏时期,在延安、瓜州和川渝地区,唐僧取经图像多作为附属出现在大幅水月观音变相中,以此来表现玄奘对观音的信仰。《西游记》成书后的明清时期,唐僧取经图像演变成了西游记图像;反映观音变相的水月观音图像也演变成了此时流行的观音救难图像,二者组合,共同来反映观音信仰。我们已对张掖大佛寺和上石坝河石窟中的这种组合进行了详细解读和研究。本文将以民乐童子寺石窟的壁画为例,补充和丰富清代张掖地区西游记与观音救难壁画组合的数量与内涵,进一步论证西游记故事所体现的玄奘对观音的信仰。

一、童子寺石窟概况与研究现状

童子寺石窟位于民乐县民联乡翟寨子村东1500米处,紧邻马蹄寺石窟、金塔寺石窟等北朝早期石窟。石窟坐东向西,分布在长约200米的崖面上。共有洞窟10多个,除残破不成形者外编号8座,3座为中心柱窟。始凿于北魏,壁面残留北魏、唐、宋、明、清佛教壁画五层。岩体为砾石构造,由于洪水、地震、人为破坏和不合理利用,大部分洞窟内文物被毁,亟待修缮保护。

童子寺石窟规模较大,历史悠久,从残存壁画看,其在北魏、唐、宋、明、清时期都有大量佛教活动,香火鼎盛。然而,时过境迁,如今已是人烟罕至。洗尽铅华,留下的只有断壁残垣和斑驳的壁画,现在我们只能通过画面中坚定的西游者的步伐,追溯它往日的辉煌与荣光,重新唤起它灵魂深处的历史记忆。

民乐县童子寺石窟位置图

民乐县童子寺石窟远景

童子寺石窟的壁画达五层之多,隐含着丰富的文化资源,是一座底蕴深厚的艺术宝库。它所呈现给今人的是表层异彩纷呈的西游记壁画,这也是目前对童子寺石窟研究的主要方向,主要的研究者有张宝玺、于硕、丁得天等学者。在诸位学者的共同努力下,大多数西游记壁画的内容已被解读出来,壁画的绘制年代也基本确定,大约在清中晚期。

西游记壁画主要绘制在石窟群最南端的第1窟,该窟为平面方形中心柱窟,平顶,四角有弧度,三壁三龛,前壁和中心柱前部坍塌。各壁均开圆拱形龛,龛内已无塑像,壁面绘满壁画。壁面低处的壁画被人为地抠去、刻划、涂鸦,保存较差;高处的壁画有少量的自然剥落;由于长期裸露风化和阳光暴晒,部分壁画褪色黯淡。该窟除窟外的木构窟檐可以挡雨外,再无其他保护设施,壁画极易被再次破坏,造成不可逆的损失。强烈建议各级有关部门给予足够的重视并加强保护与修复。

近年,我们再次对这处石窟进行了详细的调查研究。下面将针对以往研究中没有注意到的问题进行补充完善,并力求解读出以前未被辨识的壁画,进而探讨壁画题材选择、组合状况、区域特点和主题思想等更深层次的问题。

第1窟外立面与窟檐建筑

第1窟内景

二、壁画内容补释与新解

据研究现状,我们选取部分问题比较突出的壁画进行分析研究。

1、东壁第6幅

该壁画人物面部均被抠去,影响辨识。之前的研究未详细观察画面中的两面旗子,也未发现矩形旗上书写的“齊天大聖”四个字。旗子很小,笔迹也非常斑驳,如果不是靠近仔细观察,很难发现,但这却是解开壁画秘密关键钥匙。据此可以确定此幅是《西游记》第四回“名注齐天意为宁”的画面。

东壁第6幅“齊天大聖”旗

2、东壁第25幅

壁画中共六人,残损严重,其中孙悟空、猪八戒可以确定。对照李评本插图和原文记载,另外四人也可确定。

画面上方绘二人打斗,面部均毁,但关键细节仍然保留。右侧为手持铁棒,头戴“紧箍儿”的孙悟空;左侧人物穿铠甲,戴华冠,持兵器,此兵器为原文中描述的钺斧,如下:“这里行者抵住钺斧,八戒敌住大刀,沙僧迎住大棍。”同时,打斗的动作与李评本插图的画面相同。

东壁第25幅 孙悟空与妖王

画面下方亦为两人打斗。右侧画面残留猪八戒的头部和高举的钉耙;左侧人物大部分已毁,只残留铠甲下摆的一部分,应是一个妖王。

东壁第25幅 猪八戒

画面中间,两人均遭大面积毁坏。右侧人物可见残留的铠甲,应是一个妖王;左侧人物只剩高举的兵器,应是沙僧。

因此,可以断定此幅是第九十二回“三僧大战青龙山”的画面。

3、东壁第27幅

画面中人物关键部分均被破坏,色彩失真,颜色较浅。画面场景是在一个花亭子内,共三人。主体为一男一女左右对坐在桌子两旁,左侧为唐僧,坐于墩上,头部和身体的一部分被毁;右侧为一女子,腰部以上均被抠去,只能看见腿部的裙摆。两人中间置围着帷幔的方桌,帷幔上部有青色包边。右侧女子的裙摆下端也是青色,高度与帷幔上的青色一致,两者有些许色差。之前未注意到两者之间的色差,忽略了右侧女子的存在,故未能辨识出其内容。

两人右侧还有一女子,手托托盘从屏风之后探出身来,面部和躯干被毁。其裙摆下端也是青色,严重干扰了对桌子右侧女子的辨识。《西游记》如此记载:

行者自门瑕处钻将进去,飞过二层门里,只见正当中花亭子上端坐着一个女怪……那怪笑道:“女童,看热茶来,与你家长爷爷吃素馍馍。”一女童,果捧着香茶一盏,放在长老面前。那怪将一个素馍馍劈破,递与三藏。三藏将个荤馍馍囫囵递与女怪。

再对照李评本插图,可知以确定此幅为《西游记》第五十五回“色邪淫戏唐三藏”的画面。

东壁第27幅

三、壁画的题材选择与组合

第1窟的壁画题材比较丰富,有39幅西游记壁画、4幅观音救难壁画、2幅中国传统吉祥图案、2幅道教人物画,共47幅壁画。

在《西游记》故事情节的选择上有着明显的倾向性,如第五十八、五十九、六十七、六十八回的内容均绘制了两幅壁画;第六十六到第六十八回连续三回的五个连续画面、第八十七到第九十回连续四回的四个画面都在壁画上有所表现。这些连续出现的故事应该是人们比较熟悉或十分喜欢的故事题材。

道教人物画和中国传统吉祥图案作为配图出现并不是一种偶然现象,在同时期邻近的上石坝河石窟第3窟中也出现了这种情况。而且所占壁面大量增加,成为石窟中非常重要的一部分。

观音菩萨的形象在西游记壁画中出现了2次,在观音救难壁画中出现1次,再加上其他3幅观音救难壁画,共有6幅壁画直接反应观音题材;还有多幅西游记壁画虽未直接绘出观音菩萨但在原文中都有所提及,如东壁第10幅、北壁第1幅、南壁第5幅等。此外,中心柱东面的佛龛内绘竹林,再结合右侧“南海无边”的字样,推测此竹林应是南海紫竹林,毁坏的龛内塑像应是观音菩萨。在内容上,这些与观音菩萨直接和间接相关的壁画都无一例外地讲述了观音菩萨以其神通力救苦救难的故事。

4幅观音救难壁画分别绘制在四个壁面上,这种布局颇有意味。其数量虽远不及西游记壁画,但作为一种新的题材并且能够均匀地融合在西游记壁画之中,其意义与重要性不可忽视。

因此,这些壁画不是随意绘制的,而是人为地根据彼时彼地的宗教、民间信仰状况、文化认知程度和传播情况作出地能动性选择。

四、张掖地区的西游记与观音救难组合壁画及观音信仰

清代,以西游记壁画和观音救难壁画组合来表现观音信仰是张掖地区的普遍现象,在张掖大佛寺、肃南上石坝河石窟和民乐童子寺石窟中均有发现。三地同属今张掖市,壁画在题材和内容选择上多有重合,具有很强的区域性。

研究统计,张掖大佛寺共10幅西游记壁画,8幅观音救难壁画,2幅道教人物画。民乐童子寺石窟共有39幅西游记壁画,4幅观音救难壁画,2幅道教人物画和2幅民间传统吉祥图案。肃南上石坝河石窟共有9幅西游记壁画,9幅观音救难壁画,大量道教、佛教和民间传统吉祥图案。

张掖大佛寺作为城市中心的官方寺院,在文化上具有开创性,成为偏远乡村争相模仿的对象。民乐童子寺石窟直接受张掖大佛寺影响,壁画所表现的以观音信仰为中心、儒释道三教高度融合的状况与当时这一地区的中心城市——张掖保持一致并受其影响,共同反映了该地区的普遍信仰。

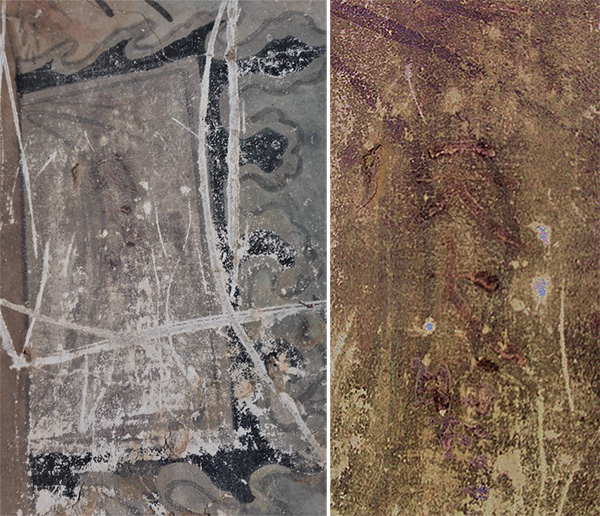

民乐童子寺石窟的观音救难壁画与张掖大佛寺的保持了高度的相似性,画面中许多细节出奇的一致。如“恶兽难”中仓皇逃跑的两人身后都放着一个包袱一把雨伞;“刀杖难”中的师爷都戴着打补丁的尖顶毡帽;“堕落难”中崖上之人身后亦均放着一个包袱等。

同时,民乐童子寺石窟因其偏远的地理位置又有自己的特点,这里西游记壁画的数量大大增加,观音救难壁画减少了一半,导致两类壁画的数量和所占壁面差距悬殊;其画面布局虽然在形式上对称分布,但内容安排却杂乱无章、无规律可循;壁面不绘大幅尊像,道教人物为隐逸道人和童子,不及玉帝、王母会诛仙那般庄重堂皇;新增加了中国传统吉祥图案;充分利用每一寸壁面,几乎没有留白。这些变化说明在童子寺石窟第1窟的信仰体系中,道教因素和民间因素有所增长;庄严性减少,土俗性增加。

与以上两处相比,上石坝河石窟中的壁画在布局和内容安排上严格对称,数量相当,表现的更加成熟,显然是经过了周密的计划。相对于童子寺石窟壁画对张掖大佛寺壁画的简单模仿和沿袭,上石坝河石窟的壁画在画法上更加连贯流畅,部分相同情节的画面有所改变,并较多地受到了当地藏传佛教艺术的影响,是石窟赞助者和营建者根据传统题材和当地宗教、信仰的实际情况进行的重新创造。

反过来看,童子寺石窟表层壁画的土俗性表现为推测其绘制年代提供了新视角。我们可以十分肯定地认为童子寺石窟第1窟的壁画是受张掖大佛寺同类壁画的直接影响,其绘制时间在大佛寺壁画之后。再对照肃南上石坝河石窟和已经程序化的天祝东大寺的同类壁画,四处壁画的绘制顺序应是张掖大佛寺→民乐童子寺石窟→肃南上石坝河石窟→天祝东大寺。再根据东大寺光绪二十年(1840年)和大佛寺壁画的绘制年代,可以推测童子寺石窟第1窟壁画绘制的绝对年代应在乾隆中晚期或嘉庆初期。

清代,西游记故事因为耳熟能详、便于传颂,成为宗教宣传教义、民众表达信仰的重要题材。因此,当带有文学色彩的西游记壁画与观音救难壁画组合出现在佛教寺院、石窟寺当中时就被赋予了信仰的内涵和使命。西游记故事与玄奘西行求法的真实经历已经相去甚远,但我们仍能通过历史遗留下来的历代文献和图像找到信仰的根源——观音信仰。从玄奘西行开始,对观音的信仰便成为了玄奘的精神支柱,成为了连接取经图像(西游记壁画)和各种形式的观音变相之间的纽带。